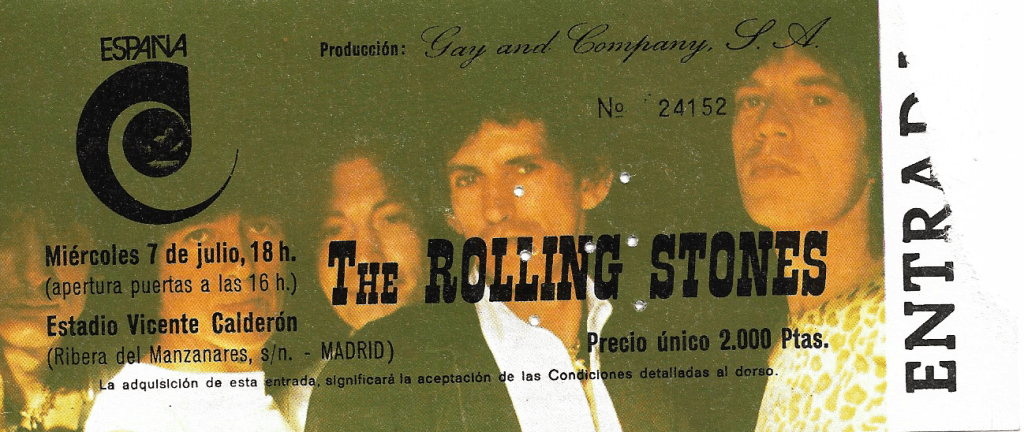

6 de junio de 1982. En algún lugar de Normandía, se conmemora el 38º aniversario del desembarco aliado. En algún lugar del sur del Líbano, Israel lanza una invasión terrestre que pretende definitiva para quien sabe qué estrategia de futuro. En el Corte Inglés de Goya, en Madrid, hacemos cola para el mayor acontecimiento de nuestras vidas hasta ese momento: comprar entradas para el concierto de los Rolling Stones en Madrid, que se va a celebrar en pleno Mundial de fútbol, el 7 de julio en el estadio Vicente Calderón, del Atlético de Madrid. Salimos con unas cuantas entradas, las propias y para algunos hermanos y amigos, porque solo venden unas pocas por persona. Ya ha empezado la cuenta atrás: para el concierto de nuestra vida, para las matanzas de palestinos en los campos de Sabra y Chatila, en Líbano, con la anuencia ruin de Israel, para que nuestras vidas, sin saberlo, despeguen hacia el futuro, que repartirá diversas suertes.

Ya he anunciado en casa que me iré a un piso compartido al acabar el verano. Aún me quedan dos años para acabar la universidad, tras un primer tropiezo académico. Tengo suficiente con lo que gano de mensajero de medicinas urgentes a farmacias en moto (qué gracia, el futuro me acercará a una farmacéutica que sanará todos mis males, pero se tomará su tiempo) y no puedo esperar. Me siento roquero, pero no de Harley, sino que cabalgo la música, la siento viva entre mis piernas de jinete. El horizonte invita a conocer más, más allá siempre. Y mi moto es una Vespa. En ella llegamos al Vicente Calderón mientras los cúmulonimbos pasan de blanco a gris en la sofocante atmósfera del 7 de julio.

Somos una docena, amigos, hermanos, novias. Hemos quedado en algún punto concreto para entrar juntos. Ríos humanos, de procedencia urbana y social muy diversos, se congregan, como nosotros, en las proximidades del estadio. Entramos. 3, 2, 1: Los Rolling Stones, vivos, reales, enfrente.

Y se abren las nubes para bautizarnos a la vez, misma agua, mismo rock, ellos y nosotros. “Under my thumb”, con la que rompen a tocar, queda tatuada para siempre en nuestra memoria, bañada por la tormenta. Luego llegará “Satisfaction”, con Mick Jagger envuelto en una bandera de España.

Desde la grada, empapados como ellos, en pie, bailamos, escuchamos, sentimos, fumamos. Los Rollings llegan en el momento perfecto: neutralizado el golpe del 81, el país se ha puesto en pie. Todos compartimos un deseo: democracia y futuro. Y rock, mucho rock, por favor. La vida que podamos vivir apoyados en ese sentimiento, que es también sentido.

Llegará el otoño y la victoria de los socialistas, cambiará definitivamente de época. Celebramos en la Plaza Mayor, porque nuestro primer piso compartido, un español con dos irlandeses (reunidos hace bien poco en la foto), se encuentra a escasos metros de la plaza. Ahora, cuando pasamos por esa zona, nos hacemos una foto en el portal. Le tenemos un apego especial.

Me gustaría explicarlo a los transeúntes que nos miran al hacer la foto: aquí conocí por primera vez el gozo de la libertad que acompañaba la emancipación. Nuestros cuerpos jóvenes lo aguantaban todo. Mis padres vivían a solo unas estaciones de metro. Asumirían la marcha, no sin dolor. Otro hijo que se hacía mayor. La vida se desplegaba o golpeaba, inexorable para todos. En el 82, los Rolling convocaban a todos los jóvenes, mientras sus padres temblaban en casa esperando el regreso de sus hijos después del bautismo rollingstoniano. No en vano habían cabalgado durante dos décadas la revolución más pacífica y, a la vez, transformadora que había vivido el mundo: el rock. Jefes indiscutibles del cotarro, llegamos en masa a vibrar y a la vez rendir pleitesía, a tomar nota y a descontar los días para soltarnos a vivir. Y lo hicimos. Y vivimos hasta hoy la vida, alargando en lo posible aquel sueño de rock.

***

La primavera de este 2024 aún coquetea con los seres vivos, que recelan inconscientemente del verano. Ahora son mucho más calurosos que hace 40 años. Apetece que se prolonguen las temperaturas suaves, que vienen cada año acompañadas de una llamada encubierta a la acción, cuando no a la revolución. Va a ser un día muy ajetreado después de días repletos de emociones. Hoy también hay alguien a quien recordar. Su cumpleaños. Cuántos habría cumplido. La vida ya no es un torbellino, sino un barco cargado que navega bien. Que no termine nunca esta primavera, por favor. Sí, aún es primavera cuando quedamos con amigas venidas desde Asturias para la ocasión en el andén de una estación de la línea 7 de metro, que nos ha de llevar al nuevo estadio, en las afueras. Y no, no hace tanto calor como aquel día de julio del 82 en el Calderón, al que también acudió la estudiante de farmacia, seguramente con unos aros enormes entre sus rizos y una juventud casi insultante, recién llegada a Madrid, de donde no se iría ya porque teníamos que vivir juntos.

El bendito ajetreo del último mes no me ha permitido mentalizarme para el concierto de esta noche. Vengo de cumplir un sueño, sembrado en ese otro concierto. En aquel, estimulado por diversas sustancias, me pareció que veía a otro ser igual a mí unas filas más abajo. No era agradable. Me dio miedo el desdoblamiento. Entonces no conocía la expresión “Dopplegänger”.

Ahora sí. “El yo desconocido que camina a tu lado”, o sea tu doble más oscuro. Ese otro yo indescifrable que estaba por venir, pero sobre el que no tenía ningún control. Cuando se me bajó el globo un poco regresé al concierto de los Rollings. No quise mirar más al tipo de más abajo. Anhelaba una vida de acción, movimiento, tal vez música. La vida, intuía, ya no era solo encontrar el amor, puesto que mi novia de entonces me acompañaba en el concierto. Habíamos encontrado cierta estabilidad. Pero la niebla tapaba el horizonte y yo dirigía mis pasos siempre hacia allí. De momento, me iba de casa de mis padres a un piso compartido, aunque luego, con la mili, volvería en un dulce regreso como nunca habría imaginado. A esos padres, origen y maravilla, les he dedicado mi primera obra, que estos días deja de ser mía para pertenecer al mundo, un compendio en ficción de todo lo anterior, la novela “De canciones y nubes”. Llevo tanto tiempo cantando la misma canción que ahora que la veo publicada me encuentro algo desconcertado.

En medio de ese ajetreo, reacciono en el andén al ver la plataforma llena de gente. Y me vuelvo hacia mi mujer y mi hijo, que vienen conmigo. O yo con ellos, más bien. Seguro que están más metidos en el concierto que yo. Encontramos a nuestras amigas y entramos casi al vuelo en un vagón. Todos dentro, 1,2,3,4 y 5. ¿Estamos todos? Bien, porque el metro va repleto. Levanto la mirada y, de pronto, me siento parte de algo grande, muy superior a la suma de grupúsculos que llenan los vagones. El ambiente me resulta familiar y, a la vez, muy lejano en el tiempo. Conciertos que marcaron una época, como el de U2 en el Bernabéu en el 87 o el del 93 en el Calderón. ¿Qué pasó después? ¿Por qué no tengo ningún recuerdo tan memorable de otros grandes conciertos? Quizá los cambios de época los trajeron después otras cosas como, por ejemplo, el hijo que ahora nos invita a ver a Bruce Springsteen (¡él nos ha regalado las entradas!).

Los viajeros de este metro moderno nos reconocemos como piña humana, primero e importante gran paso adelante en estos tiempos inclementes. No vamos al trabajo, ni volvemos de él. Al reconocer el ambiente me entra un cierto canguelo, como entonces. Han pasado 42 años. Todo lo que podíamos ganar y perder se ha librado en ese tiempo. Identifico la atmósfera, cargada de excitación compartida inequívocamente en cada vagón. Vamos de fiesta, al mismo concierto.

—Esta es mi sexta vez.

—Qué bestia. Yo solo lo he visto una antes.

—Jo, qué tío. Ya tiene 74 años.

“Como mi hermana mayor “, esto lo pienso yo, mientras recorro las cuatro décadas desde aquel 7 de julio memorable: la misma expectación, compartida con un río de seres humanos desconocidos que, sin embargo, tenemos algo en común: Bruce.

Qué he tomado de él en este tiempo, me pregunto mientras me agarro como puedo a la barra del metro, acompañado de esposa e hijo, de la amiga de Gijón y su hija de 17 años. ¿Qué es esto que convoca no solo a familias sino a gentes de toda procedencia (que sean, eso sí, capaces de pagarse unas entradas de 90 euros para arriba)? Cuando estemos sentados en el estadio el pensamiento se rendirá a la realidad.

Ya en el viaje en metro, encuentro paz y cierta hermandad y me recuerda a un sentimiento muy antiguo, el de los conciertos de los 20 años: sentías la fuerza de lo común, los minutos previos, cómo iba subiendo la emoción. Solo por ser todos jóvenes, participábamos de algo compartido, la juventud, poderoso y, a la vez, difuso, porque se definía por oposición a la generación anterior. Se podía convivir con esa generación sin deponerla, pero haciéndose respetar cada vez más: el mundo era de los jóvenes, a ver si se enteraban. Los hermanos mayores abrían brechas que los pequeños aprovechábamos porque siempre mirábamos hacia arriba y aprendíamos rápido. No podías entonces imaginar que, concierto tras concierto, se acumulaba una carga, un deseo de existir, de ser tú mismo. Y un buen día, te ibas de casa de tus padres para vivir tu vida.

“Descarga”. Así se llamó durante un tiempo a los conciertos de rock de aquellos 20 años. Lo que vamos a recibir hoy es algo parecido: una descarga de rock genuino. Muchos miles de personas, en una ronda de tres conciertos (“¡Hola, Madrid!”) van a sentir la magia del rock de alguien que nunca se fue, por eso no ha tenido que volver. Asistí con dolor al principio al destronamiento de Bob Dylan por Bruce Springsteen en el año 1975, cuando en la radio anunciaban a Springsteen como el “Dylan de los 70”. Había algo ruin en el márquetin, eso de aprovechar el nombre de tu antecesor para deponerlo. Pero eso ya pasó. Porque Bruce enamoraba a las chicas y enardecía a los chicos con su mensaje potente y callejero de Nueva Jersey. Y no ha permitido que los tiempos inclementes lo bajen del escenario. Al contrario, pienso, mientras observo a izquierda y derecha, arriba y abajo. Empiezo por ahí: las chicas de la fila siguiente tienen mi misma edad, puede que algún año menos. Una luce un brazo tatuado sin contemplaciones. La otra es pelirroja, con largos pendientes, pantalones apretados.

Me suena. No ella, sino su tipo. Porque probablemente en la vida adulta que siguió, cuando conocí a montones de otros seres humanos, la he visto en alguna administración, en algún negocio, en algún bar de copas, quizá detrás de la barra en una cafetería de carretera, en alguna gran superficie, en algún negocio, despachando o en una redacción. Quizá no tuvo la misma suerte que yo o quizá la mejoró. El caso es que allí está ella, con su amiga, solas las dos, compañía más que suficiente para empaparse de Bruce. ¿Cómo han sido sus 42 años desde los Rollings? De no estar bien casado, quizá me interesaría más por ellas, quizá unas filas más abajo otro par de estupendas chicas maduras han entablado ya conversación con sus vecinos de asiento. Buena suerte. El recuerdo de aquella búsqueda se concentra, como si hubiera sido sencillo: una se cruza en tu sueño, otra hace un requiebro, otra se instala, de pronto, en tu vida, y todo lo anterior ya no es nada comparado con el torbellino de la loca correspondencia que es el amor. La música que acompaña el descubrimiento de la otra piel quedará tatuada en la cabeza. Y la vista se vuelve al tatuaje integral del brazo perteneciente al cuerpo talludo, como el mío, que también vibra en la fila siguiente, unidos los dos al mismo sentimiento: estamos aquí por ti, Bruce.

Lo que nos haces sentir. Lo que siento por Bruce, lo que siento a través de él me llega hoy también y en gran medida a través de los otros, de los que, como yo, se han lanzado a comprar entradas, a anhelar, a arrancar la cuenta atrás, a preparar bocatas, a recoger la camiseta adecuada para mostrarle al Boss también nuestra mejor cara, a embarcar en el metro, maravillosa nave que nos descarga en las afueras, a las puertas del nuevo estadio. Ahora lo entiendo mejor. Cuando Bruce empezó, a mediados de los 70, recogió el testigo de Dylan y lo actualizó. Movilizó a una juventud que soñaba con crecer, prosperar, vivir una vida autónoma, encontrar el amor, viajar lejos, quizá un día establecerse. Y Bruce nunca los abandonó, nunca nos dejó para dedicarse a otra cosa seguramente más tranquila. No se abandona a una muchedumbre soñadora. Bruce nos ha acompañado, de forma bien distinta a como lo han hecho los Rolling Stones, a lo largo de nuestra vida. Ellos rompieron cuando había que romper, luego se convirtieron en una empresa. Bruce proponía: “I wanna marry you”, y nos declaraba “nacidos para correr” una y otra vez, a lo largo de cinco décadas. Es como el Serrat, el “noi” de Nueva Jersey que late dentro de nosotros.

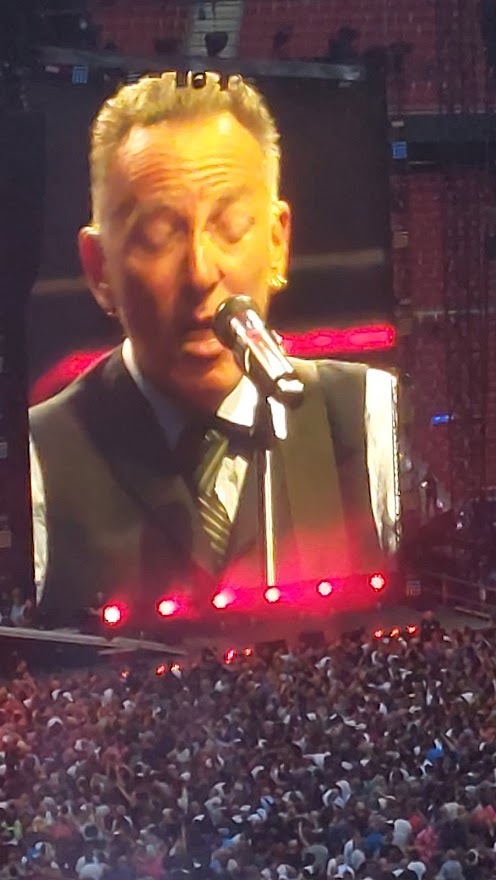

Lo observo en las pantallas, pero también con prismáticos. Quiero ver el show en su integridad mientras se entrega al rito, materializando la unión con su público, su gente. En una carrera tan larga, sin duda ha habido pérdidas. Y al recordar él las suyas, recorremos nosotros las nuestras. En un presente donde la política no encuentra nexos, Bruce nos une en una misma fila a votantes de todos los partidos coreando una misma canción. Para conseguir eso, se tiene que ser coherente y, a la vez, saber evolucionar, pues cincuenta años de carrera y carretera son muchos. Sin pretenderlo, seguramente Bruce sigue haciendo un gran trabajo a favor del bien común, eso tan escaso y valioso en estos tiempos de individualismo feroz e identitario.

Se cuela el verano. Se acaba la primavera. Con el concierto de Bruce, siento que se cierra una época muy larga de búsqueda, en pos del sueño. He vivido y puedo empezar a contarlo. Y, mientras tanto, el cambio de época que late ahí fuera también lo es para mí.

Deja un comentario